総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社は、代表取締役社長・西尾太の著書『この1冊ですべてわかる 人事制度の基本』出版記念特別セミナー【聞いた後でジワジワくる‼西尾太の「地味な」人事の話】を2022年11月17日、TKP東京駅日本橋カンファレンスセンターにて開催いたしました。本記事は、このセミナーの内容を再構成・加筆をしてお届けしています。今回のテーマは、「年功序列は果たしてダメなのか?」です。

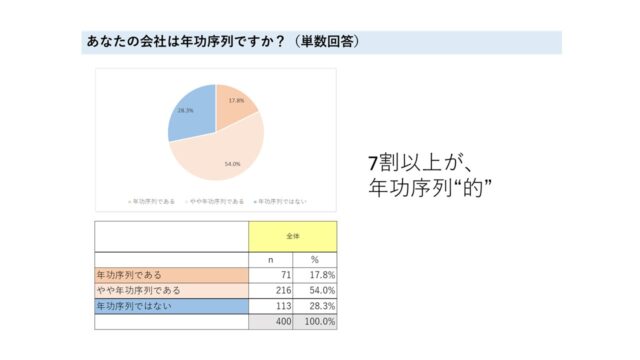

2022年9月、弊社は全国のオフィスワーカー400名を対象に「年功序列をはじめとする人事評価基準に関する意識調査」というアンケートを行いました。この結果を一緒に見てみましょう。

まず「あなたの会社は年功序列ですか?」という質問に対して、7割以上の会社の人たちが「年功序列である」か「やや年功序列」と回答されていました。

実態としては、多分そうなんだと思うんです。ただ、僕は「年功序列」と「結果として年功序列」は違うと思っています。なので「年功序列というのは、そんなに悪いことなのか?」を一緒に考えてみましょう。

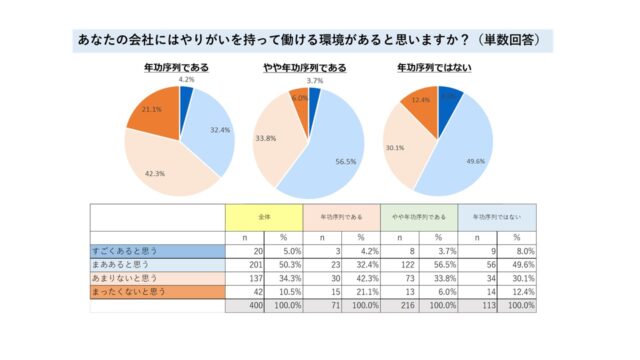

次の質問は「あなたの会社には、やりがいを持って働ける環境があると思いますか?」。結果は、最初の質問で「やや年功序列である」「年功序列ではない」と答えた人たちの回答は、そんなに変わらなくて、約半数が「やりがいを持って働ける環境がある」と答えていました。

一方で、「年功序列である」と答えた人たちは「まったくない」「あまりないと思う」が6割以上を占め、ネガティブな結果となっていました。

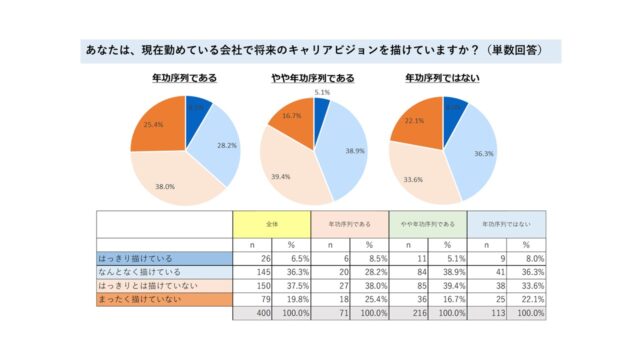

「あなたは、現在勤めている会社で将来のキャリアビジョンを描けていますか」。この質問に対しても「年功序列である」と答えた会社の人たちだけが「描けていない」が6割以上を占め、突出して高くなっています。

ただし「やや年功序列である」「年功序列ではない」と答えた会社の人たちも「描けていない」が半数以上いるという事実は、人事をやっている皆様や経営者の方々は、ぜひ心に留めておいてほしいなと思います。

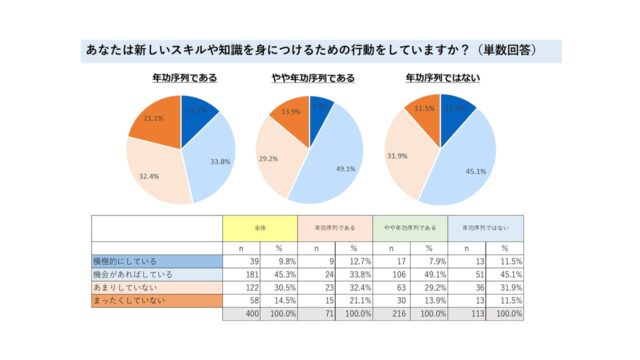

「あなたは、新しいスキルや知識を身につけるための行動をしていますか?」。これは新しいスキルや知識を身につけるための勉強とかリスキリング、少なくとも日経新聞は読んでいるとか、そういうことをしていますか、という質問です。

これも「年功序列である」と答えた会社の人たちは、半数以上が「あまりしていない」「まったくしていない」と回答されていて、いちばんやっていませんでした。

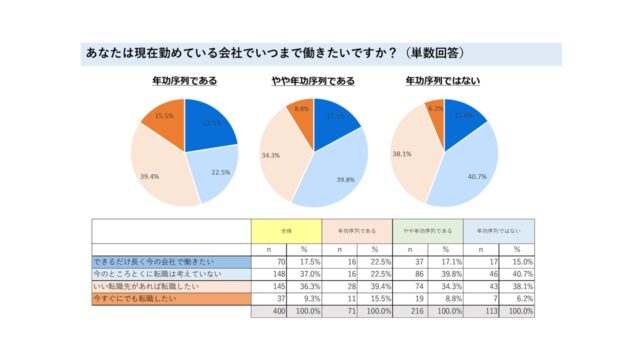

「あなたは現在勤めている会社でいつまで働きたいですか?」。この質問に対して「今すぐにも転職したい」「いい転職先があれば転職したい」と答えた人も、「年功序列である」という会社がいちばん多かったです。ただし、その他の会社も4割以上の人たちが「転職したい」と考えているのが現実でした。

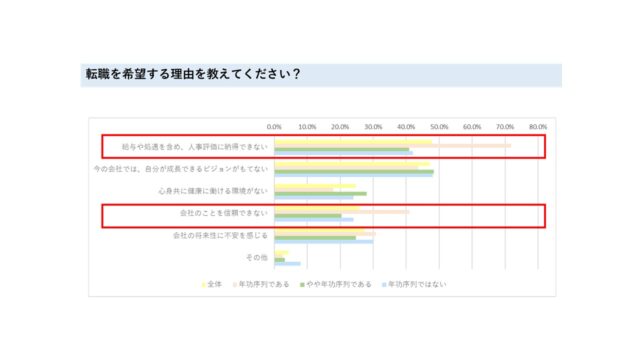

そこで「転職したい」という人たちに「転職を希望する理由を教えてください」と聞いてみました。結果は「給与や処遇を含め、人事評価に納得できない」というお答えが最も多かったです。

次に多かった「会社のことを信頼できない」も含めて、これらの回答がいちばん多かったのも「年功序列である」と答えた会社の人たちでした。

これらの結果を踏まえて考えると、「うちは年功序列である」と言っている会社は、他の会社と比べると、やはり「ちょっとヤバいかもしれない」ということは言えるのではないか、と思います。

次に「給与や処遇を含め、人事評価に納得できない」という回答を踏まえて、こんな質問をしてみました。

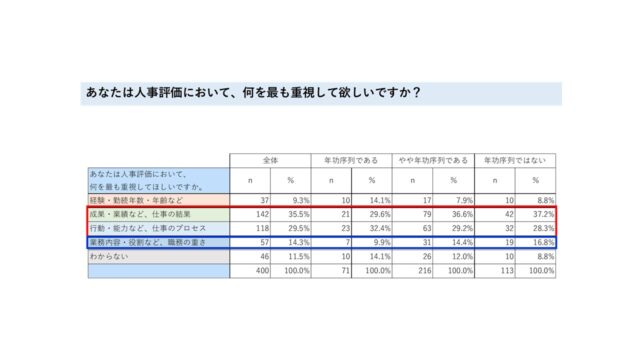

「あなたは人事評価において何を重視して欲しいですか?」。

この質問に対しては、「成果・業績など、仕事の結果」「行動・能力など、仕事のプロセス」と答えている人の割合が、どの会社の人たちも最も高かったです。これは「経験や勤続年数、年齢ではなく、成果や行動で評価してほしい」と、多くの会社の社員が考えているといって良いのではないでしょうか。

また、もうひとつ注目していただきたいのは、「業務内容・役割など、職務の重さ」と答えた人が少なかったことです。これって「ジョブ型」ですよね。ジョブ型の導入を検討している会社さんは、この結果を踏まえて、自社をどうするかを考えてほしいなと思います。

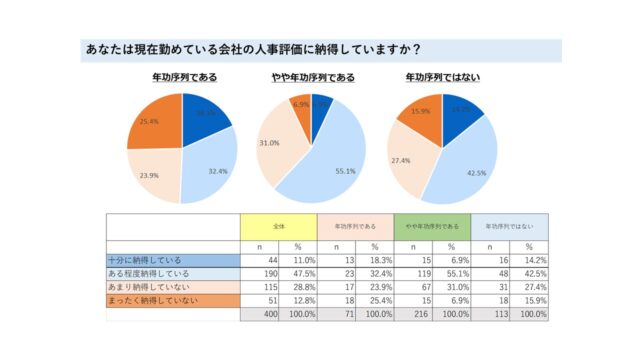

「あなたは現在勤めている会社の人事評価に納得していますか?」。この質問に対しては、「年功序列である」と答えた会社の人たちは、約半数が「納得していない」という回答でした。一方、「やや年功序列である」「年功序列ではない」という会社の人たちは、半数以上が「納得している」でした。

どちらにしても人事評価に納得していない人たちが一定数いましたので一概には言えませんが、「年功序列である」という会社の人たちが、最も不満が多いことは間違いないのかなと思います。

これらのアンケート結果を踏まえて、僕はこのように考えています。単なる年功序列はダメですが、「結果として年功序列」なら問題ありませんし、その方が社員は将来を展望しやすいのではないでしょうか?

単なる年功序列は、「やりがいがない」「人事評価に納得できない」など、いろいろな問題が出てきます。ですが普通に考えれば、経験が長い人の方がパフォーマンスが高くなる確率は高いです。年収とパフォーマンスが比例する状態にして適正に評価すれば、結果として年功序列“的”にはなるでしょう。

年功序列“的”な会社であれば、社員も将来のキャリアビジョンを展望できます。「経験を積みパフォーマンスを評価されれば、将来はもっと給与が上がる」と期待も持てるはずです。

要は、年功序列そのものが「悪」というわけなのではなく、年功序列的な要素を「ちょうどよい塩梅で」取り入れることによって、社員が安心して高いパフォーマンスを発揮できる組織をつくることができるのではないか。これが現時点における僕の結論です。

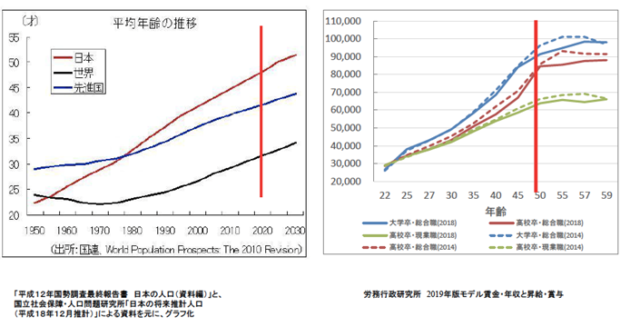

年功序列“的” なら問題ありませんが、御社が「年功序列である」という状況であるならば、最早「待ったなし」の状況です。何が待ったなしかというと、日本の平均年齢です。左上の図は、日本・世界・先進国の平均年齢の推移ですが、日本の平均年齢は、ほぼ50歳になっています。

また、右上の図は、2014年から2018年の賃金統計です。年齢が高い人たちの年収は少しずつ下がってきていますが、それでも50代がいちばん高いです。平均年齢に近い人たちが最も多くいるボリュームゾーンの年収がいちばん高い。これはどう考えても厳しい状況です。

もちろん、パフォーマンスと年収が比例しているのなら何の問題もありません。ですが、実際にはそうでないからこそ、多くの会社で問題になっていて、黒字リストラや早期退職を実施しているのではないでしょうか?

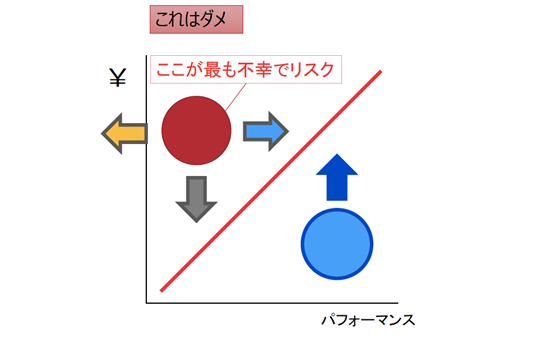

上図の左上の人たち、つまり「パフォーマンスは低いけれど、年収は高い人たち」を放置しておくと、右下の「パフォーマンスは高いけれど、年功序列で年収を抑えられている人たち」が辞めていってしまいます。だからこそ、この人たちの年収を上げなくてはいけません。

そして、左上の人たちにもパフォーマンスを上げてもらえれば、みんながハッピーになります。それができないのであれば、それなりの処遇にするのか、外に行っていただくのか、ってことをやらないといけないのは、ほぼ間違いないだろうと思います。では、具体的にはどうしたらいいかというと…

「パフォーマンスと年収を比例させる」

「ちゃんと評価して正しく処遇する」

これに尽きます。これは僕がずっと一貫してお伝えしているメッセージでして、皆様も大変だと思いますけれども、ぜひやっていただきたいなと思います。

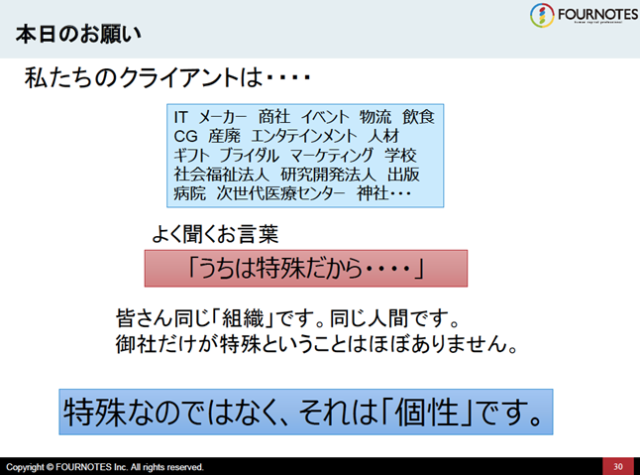

企業の皆さんにこういうお話をすると、「うちは特殊だから難しい」というお言葉をよくいただきます。でも本当にそうなのでしょうか。「何らかの価値を提供し、顧客や社会から報酬を得ている」ということであれば、皆さん同じ「組織」です。同じ人間です。御社だけが特別ということは、ほぼありません。

私たちのクライアントは、IT、メーカー、商社、イベント、物流、飲食、CG、産廃、エンタテインメント、人材、ギフト、ブライダル、マーケティング、学校、社会福祉法人、研究開発法人、出版、病院、次世代医療センター、神社…これだけのいろんな業種がありますが、基本的に入れていただいている人事制度の型は、ほぼ一緒です。

たとえば、特殊な業種のように見える神社にも、実は等級制度があるのです。宮司(ぐうじ)、権宮司(ごんぐうじ)、禰宜(ねぎ)、権禰宜(ごんねぎ)、出仕(しゅっし)といった職位があり、「社務遂行行動」と呼ばれるコンピテンシーのようなものもあります。

職種や業態などの違いはあっても、それは「特殊」なのではなく「個性」なんです。どのような会社さんも、運用されている「人事制度」のハードウェアは、ほぼ「同じ形」をしています。

「うちは特殊だから」といって逃げないで、「パフォーマンスと年収を比例させる」「ちゃんと評価して正しく処遇する」ということに、ぜひ取り組んでいただきたいなと思います。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊

成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。

なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?

多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。

この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」

なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。

どうすれば給与が上がるのでしょうか。

11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。

その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる

プロの人事力

次のステージに向けて成長するためのキホン

人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

バブル崩壊後、企業は採用を抑制し、ジョブ型雇用に切り替えようと試みました。

しかしその試みが上手くいった企業は少ないのが現状です。

ジョブ型雇用が注目を集める昨今、

会社は過去の教訓を活かしどのように動くべきなのでしょうか?

テレワークが主体となっている企業において、新入社員研修の新たな方法が求められています。会社の事業理解やマナー研修、ビジネス基礎知識に関する研修などについて、リモート時代に求められる人事のの取り組みはどのようなものなのでしょうか。そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、テレワークにおける人材育成の方法について提言します。

人手不足の解消は、多くの人事にとって切実な課題となっています。人材を確保する手段は、正社員だけではありません。それは「正社員」でなければならないのか。人事担当者は、慎重に検討しなくてなりません。正社員雇用の際には、「留意すべきポイント」があります。

いま再び注目を集めている「ジョブ型雇用」や「成果主義」は決して新しい考え方ではありませんが、これからの働き方を考える中では重要な要素です。 その実現のためにはジョブディスクリプション(職務記述書)が必要とされています。しかし、ジョブディスクリプションの策定や運用には、様々な課題も想定されます。 「働き方」「雇用のあり方」「管理のあり方」「評価のあり方」「給与・処遇のあり方」といった「考え方」そのものをどこまで変えるのか、といったことをよく考える必要があります。 今回は代表西尾から、これからの時代の働き方や評価についてお伝えしていきます。

本来、喜ぶべきボーナスですが、

予想額を下回ると却って社員の不満になります。

社員に納得してもらうためには評価基準の開示と、

それをしっかりと反映させることが重要になります。

テレワークの普及、副業の推進、社員の個人事業主化、AIやRPAの活用――。働き方もキャリアプランも多彩になってきたアフターコロナの時代、「正社員」も「雇用契約」もすでに過去の遺物になろうとしています。そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、多様化するワークリソースの活用方法についてお伝えします。

働き方の変化に伴い、日本全体に副業という制度が広まりつつあります。

しかし、まだまだ副業人材を積極的に採用し始めている会社は少なく、普及したとは言い切れないのが実情です。なぜ、副業人材を採用する会社が少ないのか。

今回はその要因と、今後の人事部に必要なポイントについてご紹介いたします。

「自分の将来が見えない」と感じる会社に所属し続ける人はなかなかいません。

会社が評価制度を作り、求めるものや進むべき道を照らしてあげれば、

社員はおのずと努力し成長するようになります。