戦略、企画、運用、オペレーション、そして、人員計画、採用、異動、労務、評価、給与、規程、教育研修など、業務の幅が非常に広い人事職。人事担当者は、どのように学習し、キャリアを構築していったらいいのでしょうか?本記事では、新任担当者から主力メンバーになるまでのキャリア構築の方法を「人事の学校」主宰・西尾太が解説します。まずは反面教師として「イタイ人事担当者」について知っておきましょう。

人事担当者の皆さん、あなたは望んで人事になりましたか? そうではなかったりしますか?

私の場合は、さして望んでいたわけではなかったので、人事部に配属になった当初は「なんじゃこれ?」状態でした。

望んで人事担当者になった人としては、「採用をやりたい」として人事を希望する人は多いですね。採用担当者はキラキラして見えますから。また「教育をやりたい」という人も多いですね。あとは「企画」でしょうか。制度や配置などの問題に対して、自ら企画を立てて取り組んでみたいと。動機は何でもいいと思います。

人事の「何をやりたい」と思っていただくのは、とても良いことです。

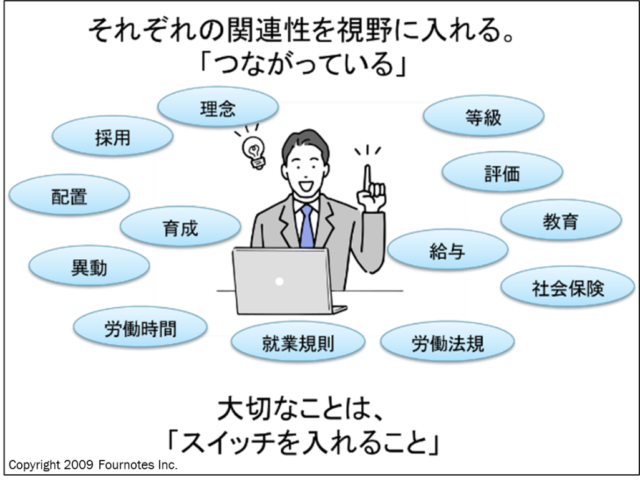

ただ、どの分野の仕事をするとしても、人事はいろんな領域でつながっています。

採用も教育も企画も、給与も配置も労働時間も就業規則も社会保険も、すべてつながっています。新人担当者の方には、まずはそのことを知っていただきたいと思います。

企業人事は、採用・配置・任免・等級・職位・評価・給与・規定・労務・教育など、多岐にわたる分野があり、それぞれが関連しています。

「採用やりたいです」「教育やりたいです」「企画やりたいです」という人は多くいますが、「給与計算やりたいです」「社会保険やりたいです」という人はあまり多くはないかもしれません。

ですが、これらは全部つながっています。「何をやりたいです」という動機はとても大事なことですが、そこから繋がるものをイメージする、それぞれの関連性を視野に入れる、そういうことができないと、人事の仕事はうまくいきません。

「そこしか見ていない」というのが、イタイ人事担当者の特徴のひとつです。採用のことしかわからない。給与計算のことしかわからない。これはイタイです。

企画はするものの、運用を想定していない。「他社がやっているから、うちでもやってみよう」と流行りの制度を導入したけれど、先のことを何も考えていなかったため、やってみたら大混乱。実際にこういう事例はとても多く、相当イタイです。

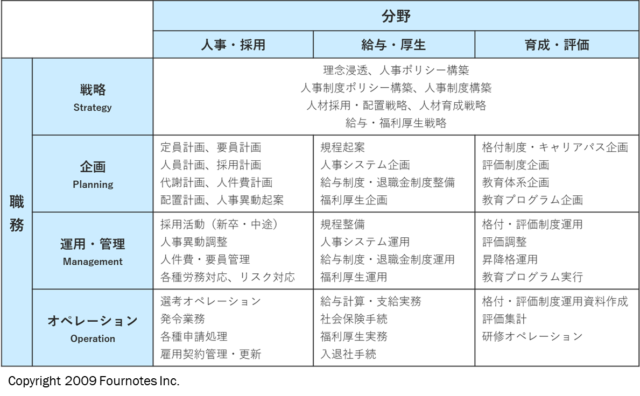

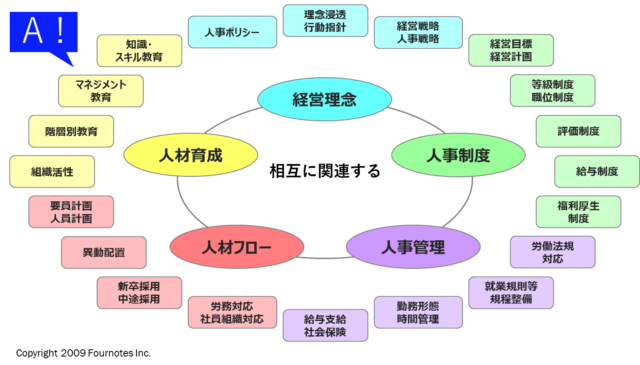

人事の職務とは、上記のようになっています。人の流れを司る「人事・採用」、基本の基本「給与・厚生」、人を育てる「育成・評価」。これらが関連しあって“左右”につながっていて、それぞれに「戦略」があり、「企画」「運用・管理」「オペレーション」があるという“上下”の流れもあります。

たとえば「採用やりたい」という人がイメージされているのは、新卒や中途などの採用活動でしょう。これは人事・採用の「運用・管理」に当たります。しかしその前後には、そもそもどういう人材を求めるのかという「戦略」があり、何人採るのか、どこに配属するのかを決める人員計画策定という「企画」があり、採用活動・選考という「運用」があり、面接の手配や各種申請処理などの業務をおこなう「オペレーション」があります。

さらには、採用した人材を育てていくためには、何を教え、どう評価するかという「育成・評価」の戦略が必要になります。評価と給与は密接につながっているため、「給与・厚生」の戦略も必要です。そのための仕組みを考える「企画」や、規定を整備する「運用・管理」、実際に給与計算をして、支給実務をおこなう「オペレーション」も当然関連してきます。

人事担当者のあなたは、やりたいことが何であるにせよ、今どんな分野を担当していたとしても、他の各分野との関連を想定し、総合・プロデュースしていく力が求められます。

そして、人事を担当していくことは、現在・過去・未来という「前後」の視点も必要になってきます。

変えるべきものと変えてはいけないものは何か、今見えている課題は本質的なものなのか、守ること、あるいは変えることは、将来にわたって正しいことなのか。過去から将来への時間軸を知るためには、過去に失敗した施策や、今注目されている制度も慎重に検討することが必要になります。

人事担当者としてまず必要なのは、「上下」「左右」「前後」に視野を広げることです。

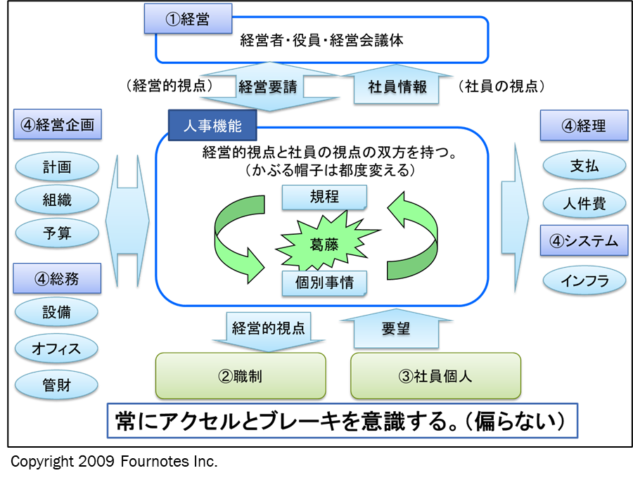

もうひとつ、人事を志望する動機としてよく聞くのは、「社員を幸せにするために」という言葉です。一見すると、素晴らしい動機のように感じられますが、実はこれも「イタイ人事担当者」なのです。

なぜなら、社員を幸せにするのは人事の大切な仕事ですが、それがすべてではありません。人事は組合ではありません。社員の利益代表でもありません。経営者からの視点も必要です。

完全に社員側の視点も、完全に経営者側の視点も、どちらも「イタイ人事担当者」です。社員からの視点、経営からの視点、両方が必要なのです。さらには、応募者からの視点、顧客からの視点、株主からの視点、あるいは、さまざまな部門からの視点、いろいろな視点から見て、多角的にプラニングして、人事施策を打つことができる。これが「デキル人事担当者」です。

そのため、人事担当者には、コミュニケーションスキルが必要です。人事担当者は、経営者と対峙していかなくてはなりません。管理職とも、社員一人ひとりとも、対峙していかなくてはいけません。経営企画や総務、経理、システムなど、あるゆる部署とも関わっていきます。

人事とはコミュニケーション職であり、どんな人とも話せる能力が必要です。これができないと、やはり「イタイ人事担当者」になってしまいます。

人事は、社内外のあらゆる人たちと、意思疎通をはかっていかなくはいけません。接点も多く、見るべき範囲も広いです。「採用しかやりません」ということはあり得ないですし、「教育しか知りません」「企画しかできません」では通用しません。

大きな会社では細分化されている場合もありますが、人事担当者が「上下」「左右」「前後」でさまざまな人たちや業務とつながっていることに変わりはありません。

いい人事になるためには、広い視野を持つ

これは会社の規模を問わず、重要なことです。労務トラブルなどもありますから、しんどいことも結構あります。勉強しなければいけないことも多いです。でも望むと望まざるとにかかわらず、人事担当者になった以上は、まずは視野を広げて、人事という仕事の全体像を捉えてみてください。

私が主宰を務める「人事の学校」では、基礎講座の第1回で「人事の全体像と人事部門の役割」についてお伝えしています。断片的な情報の詰め込み学習ではなく、最初に「人事の全体像」を学び、それぞれの人事要素の役割を理解した上で各論を学ぶ仕組みづくりをしています。

人事の全体感を理解することで、主力メンバーから新入社員まで、さらに各協力会社とも円滑なコミュニケーションを取ることができるようになります。こうした講座で学ぶのも、ひとつの方法です。

人事は、あらゆるものと関わる意義深い仕事です。その意義をよく考え、学びを深めていっていただきたいなと思います。次回は、人事学習の仕方について解説いたします。

▶︎次回【人事学習のよくある勘違い】〜人事担当者の学習・キャリア構築②

フォー・ノーツ『人事の学校』は

企業向けの人事担当者の学習プログラムです。

毎週、それぞれのペースで動画を見て、 簡単なテストに答える「だけ」で”共通言語”が身につく

2009年開講。過去に述べ5,000人以上の人事担当者が受講

ベースとなる知識の学習、実践による定着、スキルレベルの可視化などをワンストップで提供。

人事部のあるべき姿を見出す「俯瞰的視点」の掴み方から、人事担当者の育て方、新法律の対応の仕方まで、人事にまつわる基礎知識のすべてが学べます。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊

成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。

なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?

多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。

この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」

なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。

どうすれば給与が上がるのでしょうか。

11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。

その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる

プロの人事力

次のステージに向けて成長するためのキホン

人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

新卒社員の「配属ガチャ」による早期離職が話題になっています。本人の希望を叶える人員配置は、人事担当者の重要な役割です。強い企業は、どのように人事異動を行っているのか、そもそも人事異動の目的とは何なのか。人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、企業における人材育成という観点から深掘りします。

人事部門が優れている企業ほど、業績がいいことをご存知でしょうか。人事担当者の優劣は、実は企業の業績や成長力に大きく影響しています。では、優れた人事担当者を育てるには、どのような教育が必要なのでしょうか? そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、人事向けの研修に必要なカリキュラムを解説します。

人事ポリシーを適切に運用できている企業は、

残念ながらそれほど多くないというのが現状です。

ではなぜ、せっかく策定した人事ポリシーを活かすことができないのでしょうか?

会社は利益を追求する組織ですが、社員に求めるものはそれだけではありません。

会社における「困った人」を出さないために、人事は社員を評価する制度をしっかりと定めましょう。

「オンライン会議に臨むときの服装」や「ZOOMの背景」など、テレワークには注意すべきポイントがいくつかあります。

テレワークでは身だしなみについては決まったルールがありませんが、客観的にみて「今の身だしなみが周りにはどう映るのだろう」と考えでふさわしいか否かを検討するのがよいでしょう。

このたび、代表西尾の共著

「人事担当者が知っておきたい、10の基礎知識。8つの心構え。」(赤本)

が増刷となりました。

社員の働き方をハード面で変えるのが働き方改革なら、

「働く考え方改革」はソフト面から社員の働き方を変える施策。

みんながポジティブに仕事を捉えるような会社を目指しましょう!

年功序列の処方箋としてブームになった成果主義やジョブ型雇用で、日本企業は本当に「脱・年功序列」を実現できるのでしょうか? 多くの企業はポリシーを持たずに、小手先の手法を取り入れて痛手を負っています。手法の導入だけに走った企業はどうなってしまうのか、改めて考えてみましょう。総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP )の著者・西尾太が、年功序列を脱するための方法についてお伝えします。