2022.12.21

会社と社員を成長させる人事の「あるべき姿」をお伝えしたい。総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社は、代表取締役社長・西尾太の著書『この1冊ですべてわかる 人事制度の基本』出版記念特別セミナー【聞いた後でジワジワくる‼西尾太の「地味な」人事の話】を2022年11月17日、TKP東京駅日本橋カンファレンスセンターにて開催いたしました。本記事は、このセミナーの内容を再構成・加筆をしてお届けします。第1回は、ジョブ型の失敗例を参考に人事の「考え方」の重要性についてお伝えします。

西尾です。たくさんの方にお集まりいただき、ありがとうございます。本日は出版記念講演とおこがましくもさせていただいているのですが、今回の本(『この1冊ですべてわかる 人事制度の基本』)は、遺言のつもりで、本当にすべて書きました。死んでもいいとはまるで思いませんが、やっぱり本の目的って、考え方や思想を広めることだと思います。社内でも「書きすぎ」と言われたりしていますが、今までの我々のノウハウはもちろん、「想い」や「考え方」みたいなものも全部お伝えできればと考えたのです。

今日の講演は、人的資本経営とかリスキリングとか、最近流行りのワードは出てきません。それらについては、他のセミナーや記事などでお話させていただいていますので、今回は本にも書きました、人事は「やり方」より「考え方」が重要という、僕らがずっと大事にしている「想い」についてお伝えしたいと思います。

ということで、本題に入っていきたいと思いますが、先日こんな報道がありました。

どう思います?

「メンバーシップに基づく年功的な職能給の仕組み」を見直すということですが、「ジョブ型の職務給中心のシステム」にしなくても、高い賃金を払えば高いスキルの人は集まりますよね。「何を言っているの?」と。ちゃんとわかって言っているのかなと少し思ってしまいます。

では、この「ジョブ型の職能給」というのは、「やり方」でしょうか、「考え方」でしょうか。一昨年くらいからジョブ型雇用が脚光を浴びていますが、僕はずっと「ちょっと待って」と言い続けています。ジョブ型は悪くないです、方法論としては。なんですけど、たとえば、こういう問題があるわけです。

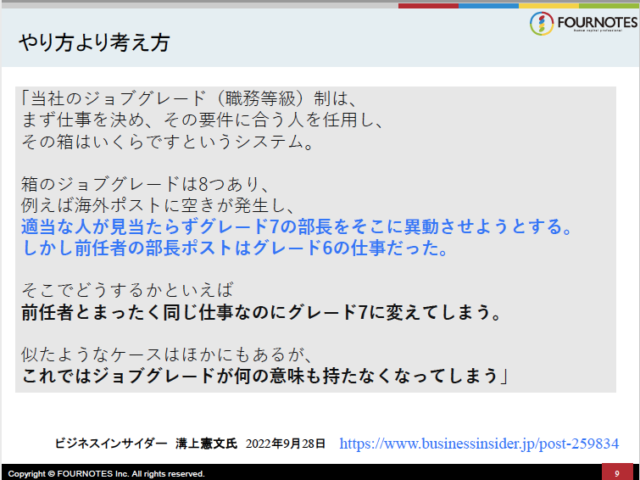

昨年おこなった『超ジョブ型人事革命』の出版記念講演でも対談させていただきました、人事ジャーナリストの溝上憲文さんが、最近こういう記事を発表されました。

岸田首相がニューヨーク証券取引所の9月23日の講演で「ジョブ型への移行を促すため、来春までに官民で指針をつくることをめざす」と表明して、実際に導入する企業が2020年以降、徐々に増えています。

パーソル総合研究所が2021年6月に実施した調査によると、ジョブ型導入企業は18.0%、導入検討企業は39.6%。サンプル数は違いますが、大手企業の人事部長、人事担当役員クラスで構成する日本CHO協会の2022年8月の調査では、日本のメンバーシップ型の併用を含めたジョブ型導入企業は24%と増加しています。 しかしその一方で、「制度のほころび」も見え始めている、という記事なんですね。

ここで特に押さえていただきたいのは、この部分です。ある精密機器メーカーの人事課長がおっしゃっているのですが、ジョブ型雇用を導入しているのに、グレード6のポストにグレード7の部長を異動させる、これではジョブグレードが何の意味も持たなくなってしまう、と。

その通りなんですが、こうした問題は最初からわかっていたことなんです。まず仕事を決め、その要件に合う人を任用し、「その箱はいくらです」と決める。これがジョブ型です。合理的な仕組みではありますが、その箱に当てる人が上のグレードで、たとえば年収1000万だった場合、「このグレードでやってほしいんだけど、年収800万に下げてもいい?」と言われても、誰も行かないですよね。

たとえば、こういう課題をどうするんですか、ということをしっかり考えないと、すぐに崩壊しますよ、という話なんです。そもそもジョブ型でこういう人事異動はありなのか、という問題もあります。

あるいは、ジョブグレードで「人事部長」が年収800万、「総務部長」も年収800万としましょう。組織変更があって、人事部と総務部が一緒になって、人事総務部になりました。どちらかの部長が「人事総務部長」になりました。この人の年収は、1600万ですか? おそらく、そうはしないですよね。

だけど、おかしくないですか。人事部長と総務部長、それぞれの箱が800万なら、人事総務部長は1600万になるはずです。こういう問題をどのように解決していくのでしょうか。

少し考えただけでも、ジョブ型導入によって起こり得る困難な課題はいくつも出てきます。ジョブを遂行できない人がいたら、給与を下げられるのか。そのジョブが不要になった場合はどうするのか、退職勧奨できるのか、対象者が応じなかったらどうするのか。人が足りない部署があったら異動させられるのかーー。

会社として人や制度に対する「考え方」をしっかり固めて、あらゆるケースを想定し、「こういう場合はこうする」「こういう場合はこうする」と決める。それができるのであれば、ジョブ型はうまくいくでしょう。でも、それができている企業は、どれくらいあるのでしょうか。

ジョブ型という「やり方」は、ひとつの優れた方法ではありますが、「考え方」をしっかりさせないと、すぐに崩壊してしまいます。ジョブ型にすれば、年功的要素を排除できるのか? 根本的な考え方が変わっていない限り、できません。だから人事は「やり方」より「考え方」が重要なのです。

今回の本にも書きましたが、90年代にも年功序列型の代わりに、成果主義、年俸制、職務主義…今でいうジョブ型ですね、などが次々と試行されましたが、その後いったん消えました。

これらの失敗の原因は、「考え方」をしっかりしないまま、「欧米ではそうやっているから」「他社がそうしたから」「新聞に出ていたから」と言って、「やり方」から入ってしまったからです。新しい「やり方」を導入しては、「やっぱりやめます」を繰り返しているうちに、社員から会社への信頼は地に堕ちてしまいました。

米国のPR会社エルデマン・トラストバロメーターが毎年おこなっている調査があります。「あなたはあなたが働いている会社を信頼していますか?」という問いに対して、日本は、否定的な答えをした人の割合が2016年の調査で全調査国で最下位になりました。2021年も、あのロシアに続きワースト2です。

人事制度をはじめとする人事施策は、「やってみたけどダメだった」では済まされません。人事制度の失敗は数年以上、場合によってはもっと長く、会社にも社員にもダメージを与え続けます。

ですから、安易に変えたりするのはよろしくないのです。それでも時代は変わっています。「これまで通り」でもダメなのです。では、どのように人事制度を整え、設計していけばいいのか。

本日は、そんなお話をさせていただければと思います。タイトル通り「地味な話」ではありますが、会社と社員を成長させる人事の「あるべき姿」をお伝えしたいと思います。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊

成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。

なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?

多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。

この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」

なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。

どうすれば給与が上がるのでしょうか。

11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。

その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる

プロの人事力

次のステージに向けて成長するためのキホン

人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

中小企業やベンチャーには人事部門がない会社が少なくありません。そういう企業で初めての人事担当者に任命された、あるいは人事部門の立ち上げを検討している。そういう方々にとって「人事」というのは、とてもわかりにくい領域のようです。今回は「人事とは何か」その基本をお伝えします。

採用担当者は採用する側だから、優位に立場である。

そういった意識を持っている人事は少なくありません。

この少子化の時代、その意識を捨てて自社を売り込む立場の目線を持つことが大切です。

今再び注目を集める「ジョブ型雇用」や「成果主義」。 決して新しい考え方ではありませんが、これからの働き方を考える中では重要な要素です。これらの導入には、ジョブディスクリプション(職務記述書)が必要ですが、策定や運用には多くの困難が存在します。 今回は代表西尾から、これからの時代の働き方や評価についてお伝えしていきます。

人事は、人員計画・配置・採用・給与・厚生・育成・評価といった分野と、それぞれに戦略、企画、運用、オペレーションという機能があり、幅広い分野の領域に関わる職種です。一領域の人事担当者からマネジャー、人事責任者になるには、何をどのように学べばいいのでしょうか?本記事では、担当者レベルから人事責任者を目指すために重要なポイントを「人事の学校」主宰・西尾太が解説します。

このたび、代表西尾の共著

「人事担当者が知っておきたい、10の基礎知識。8つの心構え。」(赤本)

が増刷となりました。

人事担当者の中にも、本業で培ったスキルを副業で活かしたいという方は多くいらっしゃいます。まずは、自分のスキルをアピールするためには「〇〇ができます!」と言えるように言語化しましょう。また、普段の仕事の中でも「自分は外でどんな価値提供ができるか」を想定することは、自分のスキルを整理し上手く売り込むために重要なことです。

給与の額は評価によって決まります。

そのため、評価は給与を額を決めるための手段に過ぎない、

と考える人も少なくありません。

そのような考え方は、正当な評価につながらないことがあるので注意です。

明確な人事評価制度を持っている企業はほんの一握りだと言われています。

しかし社員の成長、ひいては会社の成長のためには、

評価基準を作り、人事評価制度を導入することが必要不可欠です。

ではそのメリットはどこにあるのでしょうか?