2018.10.04

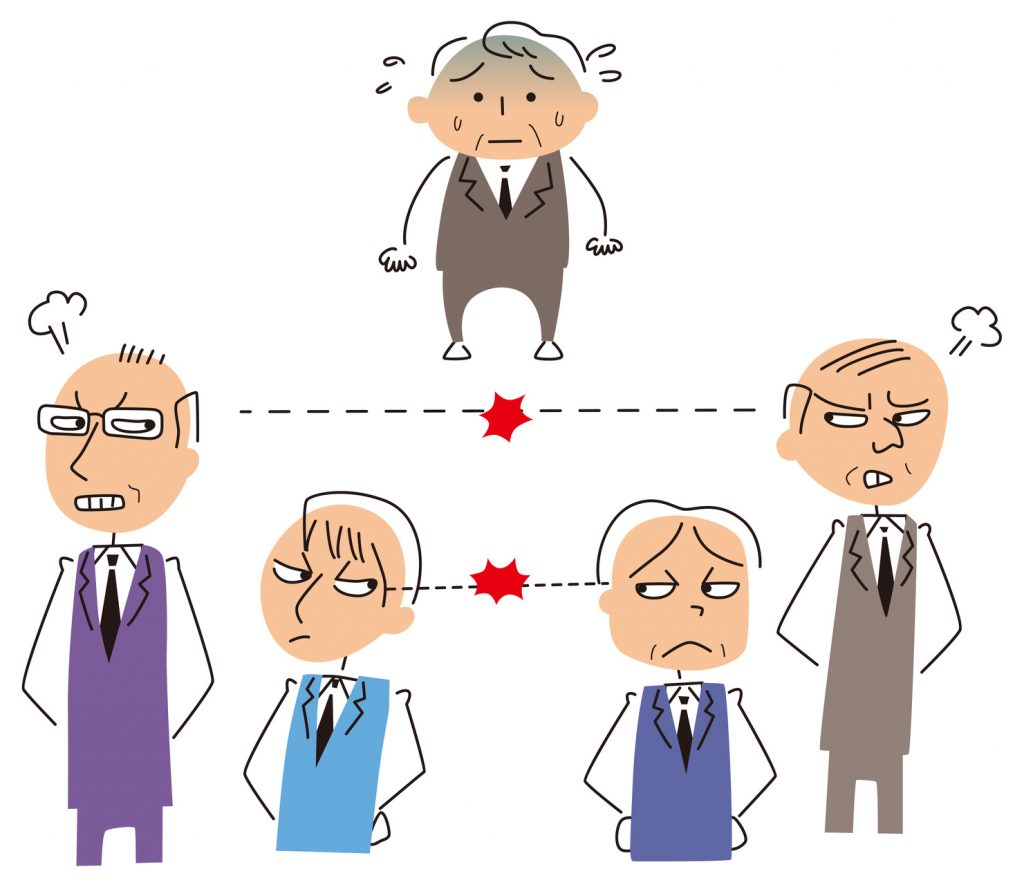

上層部と現場の板挟みという人事担当者って多いですよね。

この状態ではどんな施策を打っても現場で働く社員との溝は深まるばかり。

場当たり的な人事制度ばかりになってしまい、「ブレて」しまうからです。

ブレる人事制度を生み出さないためには、人事ポリシーの策定が欠かせません。

人事というのは会社の幹部、経営者層と現場で働く社員の中間の役割が求められます。上層部の意向を聞いて制度を作る一方で、社員の意見を吸い上げ制度に現場の声を反映させる、というのが本来の人事の仕事です。

このような理想は人事であるならばよくわかっているはず。でも、会社上層部からも現場からも快く受け入れられるような人事制度を作るというのが難しいということも、よくわかっているはずですよね。

現実の人事担当というのは、上層部からの思い付きベースの難題と、現場からの「なんで俺がこんな扱いを……」という反発に板挟みになっていることがほとんどで、会社では嫌われ役とまで言われることもあります。苦心して生み出した人事制度たちもいつの間にかうやむやにされ、「また余計なもんを作って……」と白い目が向けられることもしばしばです。

私たち人事はどうやってこの状況を解消出来るのでしょうか?会社の一部分として機能し、その上社員のモチベーションを挙げられるような人事制度というのはいったいどうやったら作れるのでしょうか?

その答えは、人事ポリシーにあります。人事ポリシーとはその会社の「人」に対する方針のことで、求める人物像や評価方法、理念などが含まれます。人事ポリシーにしっかりと準拠した人事制度ならば、社員からの反発も少ないはず。なぜなら彼らは、会社の人事ポリシーを承知したうえで(あるいは共感したうえで)入社しているからです。

もちろん人事ポリシーには上層部も従ってもらいます。脈絡のない指示を受けたら、「人事ポリシーに沿っていませんが」と一度お伺いを立てましょう。

反対に破綻する人事制度というのは、人事ポリシーから外れている制度であることがほとんどです。よりどころのないままに場当たり的に打ち出した施策は、やがて人事のブレを引き起こします。ブレは不平等を呼び、社員間の無駄な軋轢にもつながりかねません。

これらにはもちろん上層部の無理難題を形にした結果生まれたものもありますが、中には一見まともな制度も含まれています。問題なのはこうした「一見まとも」だけど「人事のブレを引き起こす」制度です。

人事のブレを引き起こす人事制度について、イメージしやすいようにいくつか例を挙げておきましょう。

1、手当てをつけよう!

世の中にはいろいろな手当てが存在しますが、中には不平等を生む手当も存在します。例えば営業職には営業手当がつくのに営業事務にはつかないとなったら、営業事務の人は「なんで自分にはつかないの!?」と思ってもおかしくないですよね。

また、転勤手当も不平等の原因です。これによって、転勤してきた人は駅近の高級物件に住んでるのに、地元出身の人は郊外のアパートから通っている、といった現象も発生してしまいます。その他にも持ち家を持っている人には(ローンを払っているかいないかに関わらず)関係ない「家賃補助」、体調が悪くても無理をして出勤をしてしまう「皆勤手当」など注意すべき手当はたくさんあります。果たしてその手当が人事ポリシーに沿っているのか、社員から聞かれたときにきちんと説明できるのかを考えてみてください。

2、フリーエージェント制度を導入しよう!

社員が働きたい部署で働ける、社員本位の制度として一見よさそうですが、ここにも大きな落とし穴があります。それは移籍できるのは各部署のエース級の社員ばかり、ということ。その結果起こるのは、エースの不在による業績悪化です。また、エース自身も未経験の部署に配属となれば思うような成績が出せなくなるかもしれません。これらのリスクを考慮して、一旦フリーエージェント制度を発表したにもかかわらず「やっぱり取りやめで」なんてしてしまうと、社員からの信頼は一気になくなってしまいます。きちんとやり遂げる覚悟があるのか、あらかじめ上層部・それから人事ポリシーとすり合わせをしておきましょう。

3、本人の意向を聞いて配置を決めよう!

異動や転勤、管理職への昇進などの際、本人の意向を尊重しようというのは一見社員思いで素晴らしい制度のようです。しかし、果たしてそうでしょうか?

将来会社の将来を担うコア人材になってもらうには、部署間を異動して様々な仕事に触れることが欠かせません。その過程で地域間異動なども出てくることでしょう。このように、人事異動というのは人材育成の観点から見ても必要なことなのです。

また、一人に認めてしまうとどんどん異動を拒否する社員が出てきて、会社全体としても立ち行かなくなってしまいます。大切なのは、人事ポリシーにのっとった、公正な人事制度です。

よりどころがないまま場当たり的に次々と施策を打ち出すだけでは、人事としては不合格です。まずはしっかりと人事ポリシーと向き合い、人事ポリシーを実現するためにはどのような制度が必要なのかを考えるようにしましょう。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊

成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。

なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?

多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。

この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」

なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。

どうすれば給与が上がるのでしょうか。

11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。

その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる

プロの人事力

次のステージに向けて成長するためのキホン

人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

人材獲得の中心的な手段といえば、やはり新卒採用。少子高齢化が進み、採用難が続く現在においても、それは変わりません。しかし、だからこそ問い直しておきたいのは「なぜ新卒採用をするか」という根本的な部分です。そして「消耗率」についても、しっかりと想定しておく必要があります。

第4次人事革命において最も重要なのは、「どこでも通用する人材」をつくる人事施策です。それができれば優秀な人材が集まります。「あの会社に入れば、どこでも通用する」というのは、どんな求人メッセージよりも強力です。今回は、フォー・ノーツ株式会社の代表であり『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、どこでも通用する人材=「超ジョブ型プロフェッショナル」のつくり方をお伝えします。

人事ポリシーとは会社の「人」に対する考え方を表明したものです。

会社が抱える「人」の悩みの大半は、社員との間にある意識のミスマッチが原因です。

自社に即した人事ポリシーによって意識をすり合わせることができれば、

複数の課題が一気に解決することも珍しくありません。

JBpressにてビジネスパーソン向けのWebコラムを12月11日(水)よりスタートいたしました。

約70%の企業が副業を禁止していると言われています。

そもそも副業はなぜ禁止されているのでしょうか?

副業のメリット・デメリットや

これからかかせない”副業制度”導入に必要なポイントを説明します。

強い組織を構築する場合に欠かせないのは、コミュニケーションの活性化です。風通しを良くし、考えや意見が出やすい環境づくりが必要と言われています。しかし、それ以前にもっと重要なことがあります。今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、コミュニケーションの目的についてお伝えします。

年功序列をやめたい、人件費を適正化したい、給与とパフォーマンスを比例させたい—。人事担当者の多くが、そんな悩みに直面しています。新しい雇用制度として「ジョブ型」を検討する企業も増えてきました。そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、古い人事制度から今の組織に沿った人事制度に見直したいときに注意すべきポイントや構築手順について解説します。

人事担当者が覚えておくべき心構えにはどんなものがあるのでしょうか?

今回は社員とどのように向き合っていけばいいのか、フォーノーツ代表の西尾がお話しします。