2021.05.11

人事部門が優れている企業ほど、業績がいいことをご存知でしょうか。人事担当者の優劣は、実は企業の業績や成長力に大きく影響しています。では、優れた人事担当者を育てるには、どのような教育が必要なのでしょうか? そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、人事向けの研修に必要なカリキュラムを解説します。

コロナ禍から1年以上が経過しましたが、いまだ収束の出口が見えてきません。業績が悪化する企業、倒産する企業も増えるなか、人事部門に対して「人に対して手を打っていかないといけない」という声が高まっています。ただ、その一方で「テレワークどうするんだ?」「今後はジョブ型か?」など、さまざまな課題が山積みし、「今はそれどころじゃない」という人事部門の声も多く聞かれます。

でも、本当にそれでいいのでしょうか? 1990年代に米国ミシガン大学の教授ディビット・ウルリッチが提唱した「戦略人事」という考え方があります。

「戦略人事」とは、企業経営において経営戦略と人材マネジメントを連動させることによって、競争優位を目指そうとする考え方です。また、それを実現させるための人事部門の機能や役割などを示す概念とされています。要は、会社全体を考えたときに、人事的側面からどうしていくべきかを考えることをいいます。

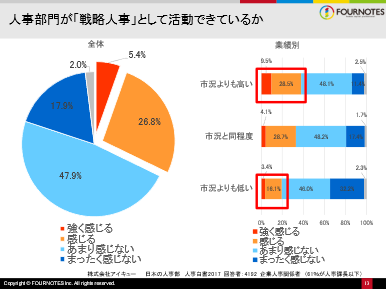

私はこの「戦略人事」という言葉があまり好きではありませんが(当たり前のことだと思っていますので)、ウルリッチが提唱した考え方は、すべての経営者と人事関係者が早急に考えていかなければならないことだと感じています。なぜなら、人事部門が「戦略人事」として活動できているかを調査した、次のようなデータがあるからです。

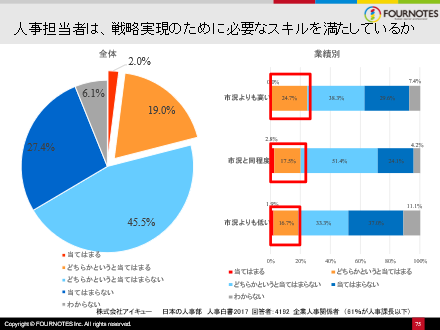

人事担当者が「戦略実現のために必要なスキルを満たしているか」を調べたデータも見てみましょう。

人事担当者が戦略実現のために必要なスキルや、それを実行するための知識を養っておかなければ、企業は今後、生き残っていけなくなります。テレワークの急速な普及、ジョブ型の導入、DXへの対応、副業、SDGsへの対応…、人事課題が山積している今だからこそ、むしろ人事担当者の育成は急務です。

それにもかかわらず、2割程度の会社しか、戦略人事に必要なスキルを満たした人事担当者を育てられていないのです。これには、各企業の問題だけなく、時代の変化も大きく影響しているのでしょう。

高度成長期はどの企業も伝統的に人事部門が強く、人事担当者を育てていました。人事畑と云われる人材が経営陣となり、現場を経験し、組合と折衝するなど、実際に人事をやってきた人たちが人事を育てていました。しかし、人事不要論が高まった90年代の終わりから、そうした文化の衰退が始まり、現在に至っています。

人事は、組織のなかで「誰でもできる職種」と誤解されることが多く、今でもその認識が根強く残っています。しかし、実は人事こそが、専門的な教育を行い、優秀な人材を育てなくてはならない部門なのです。

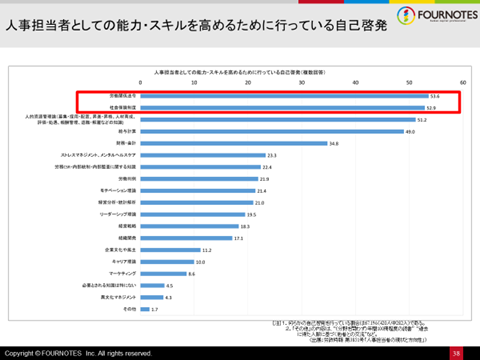

前述の調査では「人事担当者としての能力・スキルを高めるために行っている自己啓発」という項目もあり、以下のような回答が集まっていました。

1位は「労働関係法令」、2位は「社会保険制度」です。

労働関係法令も社会保険制度も、基礎の基礎としては知っておいたほうがいい知識ですが、ここから勉強しても人事の仕事はできません。戦略的人事など、なおさらです。

例えば、学校の地理の授業で「日本」について学ぶときに「栃木県」から始めるでしょうか。「栃木県」についてだけ学んで、「日本」の全体像は見えてくるでしょうか?

人事も同じです。人事業務は、採用、配置、育成、給与、労務管理、制度…と多岐に渡りますが、それぞれが密接に繋がっています。その繋がりを理解していなければ、部分最適な対処しかできないのです。

人事担当者に本当に必要なのは、「広い視野」です。個々の知識を深く掘り下げて勉強するよりも、何か異常があったときにどうするのか、新しいことをやるときに何をすべきか、経営陣に何か言われても「それはこうなんです」と、どのような場面でも対処できる、網羅的で普遍的な知識が必要とされる領域なのです。

人事の領域は、非常に幅広く、やるべきこと、覚えるべきことが無数にあります。しかし、そうした知見を体系的にまとめたものはなく、多くの企業では人事担当者を育成する環境が整っていませんでした。私は、そうした現状に危機感を抱き、2009年から「人事の学校」という人事担当者の養成講座を実施しています。

「人事の学校」では、以下のような研修プログラムを組んでいます。

人事担当者の育成に必要なのは、網羅的で普遍的なカリキュラムです。人事向けの研修では、まずは人事の全体像をつかむこと、人事部門の役割を教えることから始めましょう

そのうえで、人事ポリシー、採用・配置、人事制度、労働法規・規定と労務管理、教育・育成など、各分野の施策について学んでいくのです。「人事の学校」では、各2時間の講座を12回行い、人事の基礎を学んでいきます。労働法規や社会保険制度についても学びますが、それは全体の24分の1にすぎません。

12の領域について計24時間の勉強をすれば、それぞれの本質的な意味と構造、人事全体における位置づけや繋がりを学び、人事担当者として必要な基礎を身につけることができます。

人事のやり方は、1つではありません。正解も1つとは限りません。そこが難しいのですが、基本はあります。企業ごとの個性を出すにしても、基本を知り、基本を押さえたうえで工夫をしていかないと、人事そのものが破綻しかねません。特に、社内に人事全体の経験者がいない場合、必要な力を身につけることは困難です。

人事担当者の能力は、企業の業績に大きく影響しています。コロナショックという前代未聞の事態の見舞われた今だからこそ、人事担当者を育てていきましょう。

「人事の学校」を受講していただくことも大歓迎ですし、企業ごとの研修も承ります。そうでなくても、上記のカリキュラムを参考に、ぜひとも人事担当者の育成に注力していただきたいと願っています。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊

成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。

なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?

多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。

この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」

なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。

どうすれば給与が上がるのでしょうか。

11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。

その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる

プロの人事力

次のステージに向けて成長するためのキホン

人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

人手不足が深刻化する中、ますます重要になってきた採用活動。人が採れない原因は、採用方針にブレがあるからかもしれません。また採用できても早期離職に至るケースも増えています。求める人材像について、いま一度、確認してみることが大切です。今回は、「協調性/主体性」という観点で考えてみましょう。

コンプライアンス違反という言葉を目にすることが増えてきました。コンプライアンス教育の重要性は、日に日に増しています。そもそも教育の目的や意義とは何か? 今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、コンプライアンス教育の目的や労働法規の事例、研修について解説します。

脱・年功序列の実現で最後に必要になってくるのは、人事担当者の「想い」です。社会や顧客への想い、株主への想い、取引先への想い、そして共に働く人への想いがなければ、様々な抵抗に屈して改革は頓挫します。制度を変えて運用に成功している企業とそうではない企業の違いは、その原動力となる人事担当者の想いの強さにあります。総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP )の著者・西尾太が、人事担当者に必要な3つのマインドセットについて解説します。

年功序列の処方箋としてブームになった成果主義やジョブ型雇用で、日本企業は本当に「脱・年功序列」を実現できるのでしょうか? 多くの企業はポリシーを持たずに、小手先の手法を取り入れて痛手を負っています。手法の導入だけに走った企業はどうなってしまうのか、改めて考えてみましょう。総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP )の著者・西尾太が、年功序列を脱するための方法についてお伝えします。

あなたの会社に「社長の右腕」と呼べる人はいますか?将来の経営を任せられる人材は育っていますか? 中小企業では事業を継承できる後継者問題が深刻になっています。今回は「人事異動」シリーズ第3回。フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、社長の後継者の育て方についてお伝えします。

人事ポリシーを適切に運用できている企業は、

残念ながらそれほど多くないというのが現状です。

ではなぜ、せっかく策定した人事ポリシーを活かすことができないのでしょうか?

JBpressにてビジネスパーソン向けのWebコラムを12月11日(水)よりスタートいたしました。

社員の異変を早期キャッチアップする。これは人事担当者の重要な仕事のひとつです。その異変は、離職や労務問題の前兆かもしれません。社員が退職を決意する前に、対応策を講じましょう。